13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Кюнг Ганс

Кюнг Г. Теология на пути к новой парадигме

ПРИЛОЖЕНИЕ

363

Г. Кюнг

ТЕОЛОГИЯ НА ПУТИ К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ*

«Мадам, то, что в моих книгах исходит от меня самого, — ложно», — как-то сказал философ Гегель одной из своих восторженных поклонниц. Если даже философ не решается вести речь о своей системе и своей истине, то что уж говорить о теологе, которому позволено следовать слову Бога и истине Бога в своих размышлениях. Поэтому я не решаюсь представить читателю «мою» теологию.

Правда, у меня есть и еще одна причина для колебаний. На протяжении тридцати лет, что прошли с того момента, как я защитил диссертацию, и вплоть до издания моих последних книг, я с большим рвением стремился не к отграничению от других теологических систем, а к интеграции с ними. При этом я четко осознавал, что теолог ни в коей мере не может претендовать на непогрешимость, что теологию нельзя превращать в замкнутую систему — напротив, она должна постоянно выстраиваться заново. Требуется не «проект теологии», а «теология в проекте». И для меня лично программный характер носит лозунг «theologia semper reformanda» — «теология, постоянно нуждающаяся в реформировании».

ПРОЩАНИЕ С НЕОСХОЛАСТИКОЙ

Меня никогда не учили свято верить в слово учителя («iurare in verba magistri»). Скорее, я постигал науку ежедневного ученья, ибо в теологии даже учебе нужно учиться. И такая теологическая учеба, к которой я

____________________

* Küng H. Theologie auf dem Weg zu einem neuen Paradig-ma // Entwürfe der Theologie / Hrsg. von J.R. Hauer. Graz, 1985.

364

впервые приступил двадцатилетним юношей и с тех пор ни разу не пожалел об этом, конечно же, не имеет ничего общего с зазубриванием наизусть каких-то учений, положений или догм.

Теологическое образование, которое я получал в Риме, прежде всего состояло в штудировании на протяжении долгих семи лет тезиса за тезисом — сотни философских и сотни теологических, — чтобы в итоге, к выпускному экзамену, знать их доподлинно и твердо: естественно, на латыни, с неукоснительным соблюдением принципов терминологической строгости, ясности построений и последовательности доказательств, — сначала status quaestionis, затем понятия, потом позиции оппонентов и, наконец, аргументы за и высказывания против. Все это, включая лекции по латыни и тысячи страниц прочитанного текста, было суровой школой: во время экзаменов не дозволялось никаких пустых разглагольствований на родном языке, здесь требовалось дословное знание не только Библии, но и дефиниций, принятых соборами или провозглашенных папами, а также «вивисекция» понятий при рассмотрении таких высокоспекулятивных тем, как учения о троичности, непорочном зачатии или предопределении.

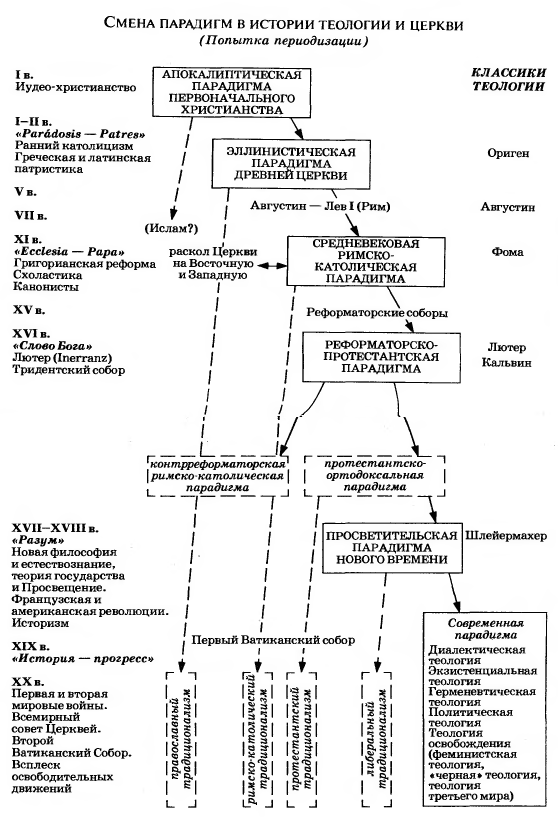

И в содержательном, и в формальном плане эта теология была ориентирована на средневековую схоластику. Наряду с укрепившими свое влияние римскими епископами творцом средневековой парадигмы (начиная с тринитарной доктрины и кончая учениями о таинствах и государстве) стал великий гений латинской патристики Августин. Когда мы говорим о парадигме, то подразумеваем «совокупность убеждений, ценностей и методов познания, признаваемых определенным сообществом» (так определяет это понятие Томас С. Кун). В ХШ веке, после григорианской реформы, разрушившей в начале второго тысячелетия римский централизм

365

на Западе и приведшей к разрыву с восточной церковью, Фома Аквинский — мыслитель, имевший универсальный круг интересов и одновременно обладавший самостоятельностью мышления, — с методической строгостью и дидактическим блеском выстроил отличавшийся невиданным доселе единством великий синтез философских и теологических идей, который стал классическим выражением средневековой и специфической римско-католической парадигмы. Фома не только придал теологии Августина принципиально римскую направленность, но — с помощью аристотелевской философии — поставил ее на исключительно рациональную основу. Во всем он проводил различие между двумя ступенями познания и бытия, выделяя естественное, природное основание и сверхъестественную надстройку. У Фомы говорится о двух видах способности познания (естественном разуме и основанной на благодати вере), о двух уровнях познания (естественной истине и благодатной истине откровения), о двух науках (философии и теологии). Во всем мы видим два «этажа». Они четко различаются между собой, но в то же время ни в коей мере не противопоставляются друг другу. Наоборот, вся конструкция выстроена таким образом, что все, относящееся к нижнему этажу, ориентировано на надстроенный над ним верхний этаж.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ КОНТРРЕФОРМАТОРСКАЯ НЕОСХОЛАСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

Эта римско-католическая парадигма теологии полностью отличается не только от иудео-христианской апокалиптической парадигмы первоначального хрис-

366

тианства, но и от греко-эллинистической парадигмы христианства византийского. В позднем средневековье римско-католическую парадигму охватил кризис, который, вызвав ряд неудачных обновленческих попыток, в конце концов привел к революционной смене парадигм во время Реформации и ко второму великому расколу церквей. Тем не менее в ходе тридентского реставрационного процесса была выработана парадигма Контрреформации, которая нашла наиболее яркое выражение в схоластике позднего испанского барокко. В начале эпохи модерна средневековая контрреформаторская парадигма, особенно в Северной Европе, все более и более подвергалась угрозе со стороны духовных и политических течений и явлений Нового времени, — таких, например, как новые философия и естествознание, Просвещение, американская и французская революции. Несмотря на то что они одерживали одну победу за другой, эта парадигма продолжала жить, и в XIX веке для поддержания ее существования в католических странах использовались все средства теологии и политики, она реанимировалась в сборниках текстов и различных других изданиях, в энцикликах и постановлениях инквизиции. Подвергаясь внешней модернизации, опирающейся скорее на рациональный анализ, чем на библейскую теологию, эта парадигма в конце концов получила догматическое и правовое закрепление: она была санкционирована догматически I Ватиканским собором (1870) и юридически — в Codex Iuris (1918).

Эта новая схоластика, в духе которой мы все воспитывались вплоть до эпохи Пия XII, до сих пор имеет могущественный идеологический оплот в лице инквизиционной админстрации в Риме (А. Оттавиани, Ф. Шепер, Й. Ратцингер). Эта неосхоластика даже в соответствии с ее собственным самопониманием, не стремилась к тому, чтобы предложить некую «новую» теологию. Напротив, она ставила своей целью восстановить «теологию древности» (термин Й. Клёйтгена), ту самую

367

средневековую контрреформаторскую теологию. Действуя в духе романтизма и меттерниховской реставрации, она пыталась осуществить широкомасштабную программу (ее частями были неосхоластика, неоромантизм, неоготика и неогригорианство), чтобы укоренить средневековую контрреформаторскую парадигму во все области церковной жизни. Фома, которого в свое время порицали за выступления в пользу «nouvelle théologie», тем временем стал «doctor communis», «всеобщим учителем» христианства. Теология же из авангарда научного знания, каким она была в XII веке, в ХІХ-ХХ веках превратилась в оплот ретроградов, всеми силами борющихся против современной картины мира и современной науки и пытающихся сохранить рационально-дедуктивные, выводные учения (в 1950 году одновременно появились энциклика Пия XII «Humani generis» как новый «Силлабус» и догма о телесном вознесении Девы Марии).

Конечно, изучение подобной теологии в то время гарантировало по крайней мере фундаментальное знание римской традиции. И тому, кто хотя бы раз проследил все мыслительные ходы схоластики и неосхоластики, а также их спор с современной философией, многое становится более понятным в теологии, церкви и системе вероучения — вплоть до последних официальных заявлений папы. Несомненно, можно было попасть под очарование достигнутой степени ясности теологических построений, можно было на протяжении достаточно долгого периода заставлять себя верить в то, что в основе учения — философии, а вслед за ней и теологии — лежит надежный, непоколебимый фундамент и что требуется лишь надстраивать новое знание над уже имеющимся.

Но тот, кому удалось хоть немного дистанцироваться от такой теологии, понимал, как мало говорят тезисы неосхоластики и как о многом они умалчивают, насколько очевидно то, что эти тезисы в основе своей селективны, избирательны и буквально «еретичны». Библейское исповедание Отца, Сына и Духа в этой тео-

368

логии стало чуть ли не математическим оперированием понятиями, а весть об Иисусе Христе выродилась в анемичную христологическую теорию. Нагорная проповедь Иисуса Назаретянина играет в ней малоконструктивную роль, как и Его непримиримый, окончившийся смертью конфликт с иерархией и теологией.

Фактически в данной теологии речь шла в первую очередь не о христианском благовестии, не о радостной, освобождающей вести, а о «sana doctrina», здоровом католическом учении — то есть о римско-католической доктрине как вероучительном законе, имеющем четкие юридические формулировки и подкрепленном системой наказаний, налагаемых церковью, о том учении, к которому теолог должен относиться так же, как юрист к параграфам законодательного акта. Это означает следующее. Подобно тому как правовой позитивизм отклоняет любой принцип, возникший вне позитивного права, и воспринимает существующее законодательство как начало и конец права и законности вообще, так и позитивизм догматический относится к официальным документам, принятым соборами и папами, как к началу и концу теологии, чуть ли не как к альфе и омеге откровения Божьего. Этот позитивизм в догматике едва ли не превращает encheiridion церковных вероучительных положений, выпущенный Генрихом Денцингером в «мариологическом» 1854 году, в догматический сборник законов, не подлежащий обсуждению, — в такой сборник, который, подкрепляя положения цитатами из Писания, освобождает теолога от критического размышления над основами учения и тем самым обязывает его во всех вопросах — начиная с учения о Троице и христологии и вплоть до констатации непогрешимости папы— к «sacrificium intellectus», «жертвоприношению разума» во имя «тайн».

Действительно, неосхоластическая теология, представленная у Денцингера, фактически придает упомянутому сборнику вероучительных положений функцию

369

схемы, по которой должна строиться вся догматика. То, что подходит под данную схему, может считаться признанным церковью, что не подходит, признается нецерковным или не имеющим значения. При этом совершенно не принимается во внимание, понятна ли используемая терминология человеку нашего времени, соответствует ли экзегетическое основание многих положений уровню современных исследований, кажутся ли доказательства, приводимые в пользу тех или иных тезисов, достойными доверия, или же ответы на большинство вопросов предстают в виде вербально оформленного мошенничества. Событие благовестил игнорируется и подавно, проповедники и катехеты получают камни вместо хлеба, правит не дух, а буква. В результате в условиях быстро развивающейся действительности механическое применение законов веры в конце концов дает сбой, и все это ведет к кризису веры, к подрыву как ее истинности, так и ее правдивости.

В этих обстоятельствах многие в предсоборное время восприняли как спасение тот факт, что внутри золотой клетки неосхоластической системы появилась теология, которая попыталась справиться с трудностями, возникающими при исключительно позитивистской интерпретации догм, с помощью «спекулятивного» толкования последних. Эта теология для меня связана прежде всего с именем Карла Ранера.

СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСА?

После второй мировой войны такие великие французы, как Ив Конгар, Анри де Любак, Жан Даниелу, Анри Бойар и Тейяр де Шарден поставили под вопрос католическую нормативную теологию и смогли выйти за ее границы. Я считаю, что работы Конгара по экклезиологии и реформированию церкви и Тейяра, посвященные примирению теологии и естествознания, не

370

смотря (и вопреки) всем мерам, которые были приняты против них инквизицией после энциклики «Humani generis» (1950) и отказа от института «рабочих священников» (1953), по-прежнему остаются образцовыми. Но мы, немецкоговорящие студенты, буквально замерли, когда, наконец, именно немецкий догматик осмелился выступить с критикой денцингеровской теологии и заявить, что и с католической точки зрения догмы зависят от времени, что существует история не только развития догм, но и их забвения, что даже самые торжественные соборные определения, касающиеся личности Христа («истинный Бог и истинный человек»), — не просто итоговый постулат, но могут одновременно служить исходной точкой теологического размышления. Поэтому догмы нуждаются не только в повторении — в каждую новую эпоху они требуют нового «понимания».

Другими словами, хотя в теологии Ранера догматические формулировки вполне в духе формальной ортодоксии повторяются буквально слово в слово (сам Ранер позже переиздал опус Денцингера, внеся лишь несущественные поправки), но весь этот дословно сохраненный текст зачастую интерпретировался по-новому. Долгое время я столь же искренне удивлялся высокой диалектике, восходящей к Аристотелю и Фоме, Гегелю и Хайдеггеру, сколь горячо одобрял (и одобряю сейчас) ту заботу о единстве и преемственности веры в церкви, которая самым различным образом проявлялась при такой интерпретации вероучительных положений и догматов. Разве нельзя признать, что благодаря такому подходу блестяще удалось осуществить «диалектическую» интерпретацию формул веры, оставив без изменения формулировку (а это — главное для «консерваторов») и внеся в нее новое содержание (за что выступают «прогрессисты»)?

Подобная формальная диалектика понятий при интерпретации догм не отступала от логики и в большин-

371

стве случаев была вполне логичной. Для того чтобы иметь возможность вкладывать в содержание понятий противоположный смысл, достаточно отказаться от их прежнего понимания. И, конечно, некоторые непредвзятые наблюдатели, которые могут разгадать и не всегда легко угадываемое, восприняли это как свидетельство нарушения исторической правды и научной добросовестности. Так, например, в этом случае все еретики и раскольники, все иудеи, мусульмане, индуисты и даже атеисты (люди доброй воли, разумеется), которые, согласно непогрешимому определению догмы « Вне церкви нет спасения», должны быть ввергнуты в «геенну огненную», неожиданно оказываются «анонимными христианами», все вместе и каждый по отдельности изначально принадлежащими церкви (римско-католической) и (само собой разумеется) имеющими возможность обрести вечное блаженство. А тридентская догма, согласно которой все семь таинств были установлены Христом, превращается в весьма неопределенное высказывание о том, что этот самый Иисус Христос основал церковь (а следовательно, «имплицитно» и эти семь таинств). Из абсолютистского положения о примате римского папы, принятого I Ватиканским собором, получается имплицитный тезис о коллегиальности епископов... И я спросил себя, можно ли считать все это оправданным с исторической и экзегетической точек зрения?

Что касается средневековой теологической парадигмы, то гипотеза Ранера о «сверхъестественном экзистенциале», который присущ каждому (естественному) человеку, по-прежнему остается в плену неосхоластического «поэтажного» мышления, — так же, как и подход его коллеги по иезуитскому ордену (и сегодняшнего кардинала) Анри де Любака, сразу же осужденный Пием XII. Анри де Любек утверждал, что любому человеку присуще естественное стремление к «вечному блаженному созерцанию» Бога («desiderium natural beatitudinis»). Оба они предлагали иллюзорные пути

372

преодоления томистского «поэтажного» мышления, основанные на идеях трансцендентальной философии Жозефа Марешаля и вызывавшие в то время горячие споры. Сегодня они — вместе со всей этой терминологией «естественного» и «сверхъестественного» — повсеместно уже забыты. И когда Ранер во время дебатов о непогрешимости (1970) принял сторону римской курии и объявил себя теологом, «полностью имманентным системе», это явилось еще одним дополнительным подтверждением того, что он был великим (и очень талантливым) неосхоластом.

Но каким может быть иной путь? На чем может основываться теология, если даже сами церковные догмы нуждаются в интерпретации? Юный теолог, ищущий новый фундамент для своих размышлений, не мог пройти мимо «Церковной догматики» Карла Барта, где ему предлагалась теология, которая — в опоре на Священное Писание, во всей глубине и искусной архитектонике его интерпретации, в мыслительной и языковой силе формулировок — искала то же самое.

ТЕОЛОГИЯ КРИЗИСА

В ХVII-ХVIII веках в протестантской теологии после периода господства очень жесткой лютеранской и кальвинистской ортодоксии широко распространилась просветительско-теологическая парадигма модерна. В XIX веке эта парадигма получила классическое воплощение в трудах Шлейермахера и благодаря либеральной теологии стала доминирующей. Данная теология, очень хорошо приспособившаяся к современной эпохе, в конце концов полностью скатилась к тому оптимистичному культур-протестантизму, конец которому положила лишь разразившаяся катастрофа первой мировой войны. Ведущие теологи Германии отреагировали на эту войну торжественными приветствиями, тем самым основательно скомпрометировав либеральную теологию.

373

В условиях политического, экономического, культурного и духовного кризиса, порожденного катастрофой первой мировой войны, нашелся человек — им был швейцарский пастор, а затем немецкий профессор Карл Барт, — который выступил против господствующей буржуазно-либеральной теологии, возглавляемой теперь Адольфом фон Гарнаком, и дал толчок к возникновению новой теологической парадигмы. Бартовская «теология кризиса», позже названная «диалектической теологией», перед лицом краха общества и культуры, институтов, традиций и авторитетов требовала парадигмального поворота. Она призывала уйти прочь от субъективного опыта и религиозного чувства к Библии, от истории — к божественному откровению, от религиозных рассуждений о понятии Бога — к благовестию Слова Божьего, от религии и религиозности — к христианской вере, от религиозных потребностей человека — к Богу, который является кем-то «совершенно иным» и открывается только в Иисусе Христе.

Именем этого совершенного иного Бога, именем божественности Бога Карл Барт решительно протестовал против любой «естественной теологии», — все равно, выступает ли она в образе либерального неопротестантизма, который, следуя Шлейермахеру, полностью ориентируется на набожного, религиозного человека, а не на Бога и Его откровение, или же в образе римского католицизма, который в русле схоластики и решений I Ватиканского собора ставит Бога и человека на один уровень и признает однопорядковость человека и Бога, природы и благодати, разума и веры, философии и теологии. Тем самым «диалектическая теология» вновь актуализировала поиски реформаторов. Она уже больше не считала человека частью гармоничной схемы взаимоотношения природного и сверхприродного начал, понимая его как существо в ситуации ожесточенной конфронтации, как «человека в противоречии» (Э. Бруннер). В то же время теология кризиса не уподоблялась

374

Мартину Лютеру и не говорила о разуме как предательской «потаскухе» и о философии как «Аристотелевом шарлатанстве», о природе человека как «полностью продажной» и мире как «обители дьявола». Но в главном уже во времена Реформации протестантское противополагание оказалось снятием томистского синтеза.

РЕФОРМАТОРСКО-ПРОТЕСТАНТСКАЯ ПАРАДИГМА

Таким образом, теология Барта была программным выступлением против парадигм теологии и церкви как средневековой римско-католической, так и либерально-просветительской. И либеральный протестантизм, и римский католицизм в конечном счете проявили некритичность и приспособленчество по отношению к господствующим политическим системам — причем не только к кайзеровской империи с ее политикой войны, но и к национал-социализму. Протестантские «немецкие христиане» узрели в национал-социализме нечто вроде откровения, а в «фюрере» — вождя, объединяющего в себе христианский и германский дух, нового Лютера или даже Христа. Да и выдающиеся представители католической теологии «этажей» — такие, например, как специалист по догматике Михаель Шма- ус или историк церкви Йозеф Лортц, — полагали, что национал-социализм стремится к осуществлению в сфере естественного того же, что и христианство — в сфере сверхъестественного: порядка, единства, авторитета, империи и одного главы этой империи.

В этом контексте книга Карла Барта «Теология кризиса» инициировала переход от парадигмы модерна

375

к парадигме постмодерна, черты которой в то время еще были едва различимы. И все же достойно удивления, что уже в те времена, после первой мировой войны, Карл Барт решительно высказался против всякого национализма и любого империализма, порожденных эпохой модерна, за политику мира и социальной справедливости, за христианский «социализм», за критичную и провидческую позицию церкви по отношению ко всем политическим системам. При всем этом он выдвинул еще и новую теологическую инициативу, став в 1934 году вдохновителем созыва Бармского синода, четко и недвусмысленно выступившего за исповедание Иисуса Христа как «Слова Божьего», помимо и наряду с которым недопустимо признание «в качестве божественного откровения никаких иных явлений и сил, образов и истин».

Сегодня нам нужно хранить верность тем великим целям, за которые боролся Карл Барт. Но в то же время его идеи необходимо перевести на язык новой эпохи. В человеческих свидетельствах, зафиксированных в Библии, речь идет о Слове Бога, которое стремится побудить нас не только к историческому исследованию, но и к вере. В своем благовествовании церковь посредством человеческого слова призвана возвещать это Слово Бога, на которое человек должен доверительно полагаться. Библейская весть — решающий критерий любого речения о Боге — сконцентрирована на Иисусе Христе, в котором для верующих говорил и действовал сам Бог.

Когда я начал изучать теологию Карла Барта, он, будучи изгнан в 1935 году со своей боннской кафедры, уже почти два десятилетия преподавал в университете Базеля догматику церкви и одновременно том за томом публиковал свой монументальный труд на ту же тему — «Церковную догматику», которую ему не суждено было закончить. К тому времени его профетическо-экспрессионистская теология периода «Послания к римлянам...» превратилась в «неоортодоксальную» (слово,

376

популярное в Америке, но в данном случае без него не обойтись) систематизацию, осуществленную догматистом, который посвятил сотни страниц христологических изысканий попыткам приоткрыть покров тайны божественного предопределения и сумел написать объемные главы даже про ангелов и демонов. Творению Божью, которое на «диалектической» стадии понималось лишь как вместилище благодати, в «Церковной догматике» отведены четыре объемных тома. Безусловно, это не могло не оказать влияния на отношение ее автора к концепции познания Бога из творения. Но сам Барт здесь еще высказывался против данной концепции. И лишь в учении о примирении — в последнем опубликованном в завершенном виде томе «Церковной догматики» — со многими оговорками он наконец признал, что наряду с «единственным светочем Иисусом Христом» есть еще и «иные светочи», а наряду с «единственным Словом» — «иные слова истины». Здесь наметился новый подход к оценке «естественной теологии», философии и человеческого познания вообще, а также косвенно (и скрыто) мировых религий, которые ранее Карл Барт просто отвергал как формы неверия, идолопоклонства и законничества.

Тем самым замкнутая система «Церковной догматики», которая, исходя из необходимости смены парадигмы, непроизвольно привела от либеральной теологии к неоортодоксии, была взорвана — по крайней мере в принципе. Бартовский «позитивизм откровения», как писал Дитрих Бонхёффер в своих письмах из нацистской тюрьмы, в общем и целом лишился основы. В наши дни, если бы Барт снова стал молодым, он, безусловно, не стал бы бартианцем, повторяющим самого себя! На закате своей жизни — теперь уже больше под знаком человечности Бога, чем исключительно Его божественности, — он примирился со своим старым соратником Эмилем Бруннером, чья теория о «точках соприкосновения» человека с благодатью Божьей выз-

377

вала у него столь резкую негативную реакцию, что побудила написать книгу с гневным названием «Нет!». Возможно, сегодня Барт пошел бы на примирение со своим великим оппонентом Рудольфом Бультманом, который, разделяя фундаментальную теологическую направленность бартианства (божественность Бога, Слово Божье, благовестив, вера и т. д.), тем не менее не желал просто игнорировать важнейшие задачи, поставленные либеральной теологией, и потому настаивал на необходимости историко-критических методов в экзегезе и демифологизации и интерпретации текстов Писания с учетом человеческого экзистенциального опыта.

ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКАЯ ЭКЗЕГЕТИКА КАК ПРЕДПОСЫЛКА ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКОЙ ДОГМАТИКИ

В мои студенческие годы историко-критическую экзегетику можно было изучать не только в рамках неосхоластической программы Григорианского университета, но и в Париже — в Institut Catholique и Сорбонне (Оскар Кульман!). Переход в немецкий университет (1959) даже от специалиста по догматике требовал интенсивных занятий исторической критикой Библии. В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов в немецкой теологии господствовующее положение принадлежало уже не столько школе догматиста Карла Барта, сколько герменевтике и экзегетике Рудольфа Бультмана и его учеников.

Меня с самого начала поражало то, как Бультман с неопровержимой правдивостью, на основе всеобъемлющего историко-философского экзегетического знания (примыкая в содержательном плане к идеологам Реформации, а в методическом — к экзистенциальному анализу Хайдеггера), пытался сделать слово Библии понятным современному человеку, дабы тот вновь мог воспринимать его как обращение Бога. Но меня изначально

378

настораживало то, что Бультман, скованный принципами раннего Хайдеггера, слишком далеко заходил в своей экзистенциалистской редукции, что он:

— при всей справедливости критики таких мифологем, как непорочное зачатие, сошествие в ад и телесное вознесение, впадал в гиперкритицизм, игнорировал исторического Иисуса;

— во имя человеческой экзистенции принижал значение космоса, природы, окружающего мира;

— сводил реальную историю мира к человеческой историчности, а подлинное грядущее — к человеческой будущности, и тем самым, — несмотря на то что во времена национал-социализма, как и Барт, вел себя достойно, — в своей теологии бытия-в-мире пренебрегал конкретным обществом и его политическим измерением.

В Тюбингене бультмановская школа экзегетики была представлена Эрнстом Кеземаном, относящимся к своему учителю одновременно и лояльно, и критически. Для юного католического теолога-систематика, который (с 1960 года) должен был в рамках католического мировоззрения найти свою позицию между Бартом и Бультманом (лучшим советчиком по вопросам экзегетики оказался Карл Герман Шелькле), работы Кеземана были подлинным вызовом. Именно ему бультмановская школа обязана новым открытием исторического Иисуса и обращением к экклезиологической проблематике, а также более заостренной герменевтической постановкой проблем.

С тех пор мне стало ясно, что Евангелие и Новый Завет принципиально отличаются друг от друга. То, что это принципиальное их различение включает в себя конструктивную критику всего Нового Завета, я в полной мере осознал лишь тогда, когда в качестве догматического теолога (иначе, чем это по сей день принято и в католической, и в евангелической экзегетике) я стал не только интенсивно изучать результаты историко-критической экзегезы, но и широко использовать их

379

в догматике. Мне предстоял длинный, трудный путь, чреватый множеством конфликтов.

Мне становилось все более ясно, что систематическая теология нуждается в экзегетике не только как во вспомогательной дисциплине, но и как в «базисной теологической науке» (Й. Бланк). Я считал, что необходимо принципиально признать и, предварительно критически доработав, реализовать на практике тот фактически отвергаемый большинством догматистов герменевтико-методологический вывод, который вытекает из тезиса о примате Писания и который после II Ватиканского собора, попытавшегося решить задачи, возникшие при смене парадигм Реформации и Нового времени, для католической теологии должен стать «душой» и «жизненным принципом». Изложенная в Новом Завете изначальная (аутентичная) традиция, повествующая об Иисусе Христе (нормирующая норма), имеет приоритет по сравнению со всей последующей церковной традицией — высказываниями отцов церкви, пап и определениями соборов (нормированная норма). Этот принцип должен соблюдаться и во взаимоотношении экзегетики и догматики. При этом нисколько не умаляется достоинство догматики (я бы предпочел название «систематическая теология», поскольку оно включает в себя еще фундаментальную теологию и этику), напротив, она ставится на солидную основу.

Разумеется, этот тезис об экзегетике как базисной теологической науке нельзя формулировать односторонне, только по отношению к догматике (а также этике и практике). Его следует уточнить — с учетом догматической, теологической и церковной истории, которую, как и Новый Завет, нельзя использовать лишь в качестве «сырьевой базы», — и с точки зрения требований, предъявляемых к самой экзегетике. Ведь «фундамент» теологии — еще не вся теология! Поэтому с позиций систематической теологии в ответ на вызов экзегетиков можно сформулировать общий тезис сле-

Теология на пути к новой парадигме

380

дующим образом: историко-критически обоснованния экзегетика взывает к историко-критически ответственной догматике!

Разрыв между экзегетикой и систематикой — беда сегодняшней догматики. Герхард Эбелинг справедливо настаивает на том, что в наши дни разрабатывать догматику, ответственно относящуюся к христианским первоистокам, можно лишь на основе результатов историко-критического анализа Библии, предоставляемых экзегетикой. Неисторичная догматика, в какие «современные» одежды она бы ни рядилась, столь же устарела, сколь и неисторичная экзегетика. Догматика, которая недостаточно (выборочно) учитывает плоды экзегетики, сама является ущербной. Догматика, которая — вместо того чтобы работать критично — остается авторитарной на католический, протестантский или православный манер, не является научной. Научный этос поиска истины и методологическая дисциплина, критическое обсуждение результатов и перепроверка методов и формулировки проблем от догматики требуются в той же мере, что и от экзегетики. Подобно библейским текстам (ср. решения II Ватиканского собора) догмы тоже необходимо подвергать историко-критической интерпретации. Как и современная экзегетика, современная догматика также должна строго и бескомпромиссно придерживаться исторического подхода: ее истина тоже всегда должна быть исторически обоснованной!

Естественно, сегодня каждая мало-мальски серьезная догматика претендует на то, что она является в определенном смысле научной, критичной и историчной дисциплиной. Таким образом, любая серьезная догматика в той или иной мере демонстрирует заинтересованность в своих выводах. Тем не менее, если судить о такой историко-критической ответственности конкретно, то решающим критерием выступает то, как используются данные экзегетики. Принципиальный вопрос заключается в следующем: есть ли готовность интерпре-

381

тировать догмы собственной церкви (а у каждой церкви свои догмы!) в свете критической экзегетики и никак иначе? Или же, как только возникает конфликт с установленными церковными (католическими, православными или протестантскими) положениями вероучения, вдруг начинают ссылаться на «ограниченность» историко-критического метода?

Нельзя не замечать того, что в евангелической теологии неисторичный, конформистский библицизм и догматизм — например, в вопросах первородного греха, преисподней и дьявола, как и в христологии и тринитарном учении — господствует в большей мере, чем это осознают ее приверженцы, упивающиеся собственной прогрессивностью. Они хвалят Бультмана, но игнорируют его в той же мере, что и Гарнака; превозносят его экзистенциалистские принципы интерпретации и предают забвению его теорию демифологизации. В католической теологии тоже лишь нехотя соглашаются с тем, что определенные высказывания соборов — и Тридентского (в частности, касающиеся таинств), и I Ватиканского (о непогрешимости папы и соборов) — нельзя признать отвечающими ни Новому Завету, ни истории первоначальной церкви. В страхе перед возрожденной римской инквизицией в лучшем случае отваживаются на курьезные попытки решения проблем (например, заявляя об «умеренной» или «погрешимой» непогрешимости). Мы живем в «зимней церкви», как сказал незадолго до своей смерти Карл Ранер.

Нередко именно в тех случаях, когда изначально идут догматическим путем сверху, можно наблюдать типичный скачок в рассуждениях. Сначала католический или евангелический специалист по догматике, всерьез принимая данные экзегетики, начинает шаг за шагом восходить на гору знания. Но затем, когда ему кажется, что дальше идти по пути теологического познания нельзя, он неожиданно воспаряет снизу к «вершине» и начинает говорить о Боге и Его «тайнах» так,

Теология на пути к новой парадигме

382

как если бы он сам вдруг увидел небеса изнутри. Таким образом, хотя результаты исторической критики более и не игнорируются, их спекулятивно обходят, вместо того чтобы серьезно отнестись к сложным вопросам, поставленным экзегетикой и историей догм, и модифицировать теологию и относительно указанных «высоких» догм.

Итак, сегодня ни в коей мере нельзя считать само собой разумеющимся решение специалиста по систематической теологии принять последовательную позицию историко-критической ответственности, вместо того чтобы заниматься неосхоластической консервацией или спекулятивной гармонизацией. Здесь речь идет о важнейшей константе любого теологизирования, на которую я пытаюсь ориентироваться при всех моих теологических выкладках.

ХРИСТИАНСКАЯ ВЕСТЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ НОРМА ТЕОЛОГИИ

Первую и важнейшую константу теологии, сохраняющую свою силу и в рамках новой экуменической парадигмы, можно сформулировать следующим образом: основополагающей нормой критической экуменической теологии является восходящая к иудейской традиции христианская весть, Евангелие Иисуса Христа. Это изначальное и фундаментальное христианское свидетельство, как оно изложено в ветхо- и новозаветных текстах, целиком и полностью сконцентрировано на живом историческом Иисусе, который и для меня лично служит нормой и критерием христианской веры. Древнейшее христианское исповедание веры звучит просто: «Iesous Kyrios», «Иисус — Господь». Это означает, что господство принадлежит не императору или папе, не государству или церкви, не партии или вождю, не деньгам или власти, — нет, господство принад-

383

лежит этому человеку, Иисусу из Назарета, поскольку Он в своем благовестии и поведении, в борьбе, страданиях, смерти и новой жизни представляет самого Бога, являясь Его Образом, Словом, Сыном, Христом.

Но перед лицом современного знания теология должна в историко-критическом исследовании обосновать эту веру в Иисуса Христа и защитить ее как от нецерковных, так и от церковных заблуждений. Исторический подход к изучению реально существовавшего Иисуса возможен при опоре на новозаветные источники и просто необходим в свете современного прогрессивного понимания проблемы. Ведь в основе христианства лежат не мифы, легенды или сказки и не одно лишь учение (оно не является «религией книги»), но в первую очередь историческая личность — Иисус из Назарета, в которого верят как в Христа Божьего. Конечно, новозаветные свидетельства (керигматические сообщения) не позволяют реконструировать биографию или психологическое развитие Иисуса, да это и не требуется. Но они делают возможным то, что сегодня жизненно необходимо с точки зрения теологических и пастырских интересов: вновь увидеть изначальный абрис Его вести, повседневной жизни, судьбы и, следовательно, Его Личности, который столь часто на протяжении столетий покрывался слоями новых красок и исчезал под ними. Нужна не «реконструкция», а «новое открытие» исторического Иисуса. Современному человеку необходимо дать возможность проследить itinerarium mentis первых апостолов — от крещения Иисуса до его смерти, дабы понять, почему они после его смерти признали его живым Христом, Образом, Словом и Сыном Бога (в этом я согласен с католическим теологом, специалистом по догматике Эдвардом Шиллебеексом). Только исходя из благовестил и повседневной жизни Иисуса, можно понять Его казнь и избежать формализаций, описывающих распятие и воскресение как абстрактное «событие спасения».

384

Между исповедуемым Христом и историческим Иисусом не может быть никакого противоречия — исповедуемый Христос должен полностью идентифицироваться с историческим Иисусом. Естественно, историко-критическое исследование Иисуса не может и не должно доказывать, что конкретный человек, Иисус из Назарета, действительно является Христом Божьим. Признание Иисуса Христом по-прежнему остается ме- танойей, риском исполненного веры доверия. Однако историко-критическое исследование Иисуса может помочь осознать, что исповедуемый Христос действительно существовал и был конкретным человеком, Иисусом из Назарета, и никем иным, — слишком легко из веры в истинного Христа вырастает суеверие, признающее Его вымышленной фигурой, а иногда и неким шифром или символом. Сознающая свою ответственность теология должна серьезно отнестись к сомнениям столь большого числа современников, которые вызываются традиционным образом Христа. Она должна взять под защиту христианскую веру, причем защищать ее не только от нападок неверия, но и от церковных аффективных толкований и искажений. Любые проекции, принадлежат ли они вере или неверию, нужно подвергать критике, исходя из того, кем действительно был исторический Иисус. В этом смысле требуются одновременно и «fides quaerens intellectum historicum», или вера, стремящаяся к историческому пониманию, и «intellectus historicus quaerens fidem», то есть историческое понимание, ищущее веру. Основанная на вере интерпретация личности Иисуса, не нуждающаяся в том, чтобы утаивать интересы веры, должна быть исторически достоверной.

Только та теология, которая принимает во внимание проблемы, поставленные самой историей, и прилагает все возможные усилия, чтобы их решить, находится на высоте сегодняшней постановки проблемы, как ее осознают в наши дни многие по-западному образованные

385

люди на Западе и Востоке, и в этом смысле является современной научной теологией. Поэтому для того, чтобы установить, что можно утверждать об историческом Иисусе с научной определенностью или с большой степенью достоверности, неизбежно приходится использовать как историко-критический, так и другие литературно-критические методы. Это нисколько не лишает силы библейский канон и церковную традицию, а что касается истории догм, то такой подход позволяет отнести ее начало к самым истокам, к Новому Завету, и критически обосновать эту дисциплину.

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПОЗНАНИЯ КАК ГОРИЗОНТ ТЕОЛОГИИ

Теология не может существовать в изоляции — хочет она того или нет, но она всегда находится в противостоянии с миром. Современной, отвечающей духу времени теология может быть только тогда, когда определяет свое место в мире и является открытой по отношению к его нуждам и надеждам. Это — вторая константа теологии, значимая и в новой парадигме: горизонтом критической экуменической теологии выступает наш современный мир познания во всей своей амбивалентности, случайности и изменчивости. Нужно помнить о том, что наша столь амбивалентная действительность конституируется не только актуальным, но и историческим опытом. Пригодной для нашей эпохи может быть только та теология, которая критично и конструктивно полагается на опыт современного человечества, переживающего переход от модерна к постмодерну.

Пожалуй, нет необходимости подробно говорить о том, что после утверждения парадигмы Реформации наметилась новая смена парадигм, ознаменовавшая

386

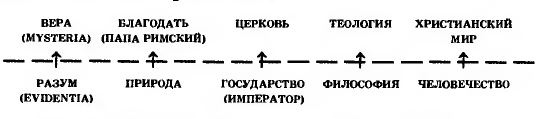

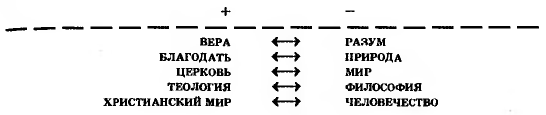

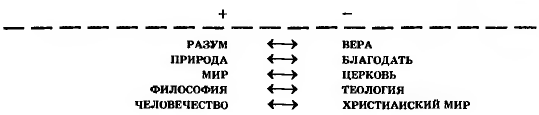

переход к Новому времени. Это произошло на рубеже XVII и ХѴПІ веков. Возникла парадигма модерна, вызванная к жизни новой философией и новым естествознанием, новым пониманием государства и общества. Эта в строгом смысле «нововременная» констелляция — в противовес Реформации и в соответствии с некоторыми традициями Ренессанса, которые, однако, будучи нацелены на прошлое, сначала не могли противостоять Реформации и Контрреформации, — ориентировалась на примат разума перед верой, философии (с ее поворотом к человеку) перед теологией, природы (естествознание, натурфилософия, естественная религия) перед благодатью, все более секуляризующегося мира перед церковью, иначе говоря, — в противовес «proprium christianum» всемерно подчеркивалось значение мира человека. Таким образом, парадигма модерна выступила в качестве контрконстелляции парадигмы Реформации. Это можно показать на следующей схеме:

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПАРАДИГМА МОДЕРНА

Итак, в Новое время религия все более превращалась в частное дело человека, все более игнорировалась, подавлялась и — из-за реакционной позиции церкви — даже преследовалась. Но в любом случае теология не должна позволить сбить себя с толку таким общим оппозиционным настроем и в свою очередь должна настаивать на апологетике. Конец конфессионалистского мышления на рубеже XVII и XVIII веков и возникнове-

387

ние «нововременного» мышления благодаря Просвещению, немецкому идеализму и романтизму для теологии ни в коей мере не означает эпохального перелома, который следует оценивать исключительно негативно. И в это время существовала великая теология, а к классическому представителю теологии Нового времени Фридриху Шлейермахеру даже сам Карл Барт всегда относился с большим уважением. Вплоть до первой мировой войны на долю теологии Нового времени выпадало множество различных испытаний, которые существенным образом изменили ее представление о человеке, обществе, космосе, да и о Боге. Этот опыт нельзя предавать забвению в эпоху постмодерна.

Если попытаться суммировать те сохраняющие значение и по сей день силы, которые изменили теологию, то следует упомянуть:

1) естествознание Нового времени, которое, начиная с Коперника и кончая Дарвином и Эйнштейном, позволило в совершенно ином свете увидеть и место человека в космосе, и то, что есть creatio и evolution mundi, а тем самым и сам Creator и Evolutor;

2) философию Нового времени, которая, начиная с Декарта, Канта и Гегеля, позволила по-новому понять не только разум, свободу, историчность и социальность человека, но и историчность Бога и Его обращенность к миру;

3) демократию Нового времени, которая — появившись на свет с американскими декларациями о независимости и правах человека и с Французской революцией, — привела к новому пониманию не только личной свободы и прав человека, но и государства, общества, а следовательно, и церкви;

4) критическое религиоведение Нового времени, которое выявило постоянно сохраняющиеся возможности злоупотребления религией в целях антигуманного отчуждения (Фейербах), поддержания несправедли-

388

вых социальных структур (Маркс), морального унижения человека (Ницше) и его инфантильной регрессии (Фрейд);

5) социальные и гуманитарные науки Нового времени, которые, особенно начиная с XIX века, позволили более конкретно и дифференцированно понять человека, его психику (сознание и бессознательное), его поведение и его общественную природу, — совершенно иначе, чем это было в принципе возможно во времена Аристотеля, Августина, Фомы или Мартина Лютера;

6) экзегетику и историю Нового времени, которые, начиная со Спинозы, Симона и Бейля, с Реймаруса, Лессинга, Землера и Штрауса, учат нас по-новому, критично подходить к трактовке как истории Израиля и Иисуса из Назарета, так и истории церкви и догм.

Итак, после всеохватывающего культурного кризиса, порожденного двумя мировыми войнами, мыслители постоянно говорили о «конце Нового времени» (Романо Гвардини) и о новой «духовной ситуации времени» (Карл Ясперс). Если различные свидетельства не обманывают нас, то мы сегодня фактически находимся на середине пути, ведущего от парадигмы модерна к парадигме постмодерна, которую здесь можно описать лишь несколькими штрихами.

В нашу эпоху не может остаться без внимания то, что:

— по сравнению с 1918 или даже 1945 годами полностью изменилось политическое соотношение сил на международной арене, и на смену империализму и колониализму европейских стран пришел многополярный мир, охватывающий всю ойкумену;

— современные освободительные движения, которые появились уже в XIX веке и набрали силу в период между войнами, после второй мировой войны обретают все более широкую поддержку;

— борьба ведется не только против империализма и колониализма, но и против расизма, сексизма и не

389

справедливых социальных структур, дабы обеспечить полную справедливость в отношении к женщинам, людям с различным цветом кожи и странам третьего мира;

— идолы Нового времени (наука, технология и промышленность) в значительной степени дискредитировали себя, и потому во имя человечности человека и ради жизни на земле их необходимо подчинить моральной ответственности и поставить под нравственный контроль;

— некоторые альтернативные движения (начиная с охраны окружающей среды и кончая женским движением) во многих отношениях переходят на постматериалистические позиции;

— великий бог модерна, носящий имя «прогресс», подвергся разоблачению как ложное божество, и теперь все слышнее становится призыв к истинному Богу, причем не только в рамках христианства...

Все это служит невиданным вызовом для любой теологии, особенно для той, которая сегодня еще не интегрировала в себя чаяния эпохи модерна, а уже должна отвечать требованиям, выдвинутым парадигмой постмодерна. Но при всем том нельзя перепрыгнуть через эти критические чаяния модерна — адепты средневековой контрреформаторской и антимодернистской парадигмы очень охотно протянули бы руку представителям парадигмы постмодерна, видя в них соратников по критике разума и Просвещения. Нет, нельзя перепрыгнуть через «Просвещение» или объявить его устаревшим. Его необходимо дополнить Просвещением, осознающим собственные силы и собственную ограниченность, которое не игнорирует, не подавляет и не преследует религию, а новым, критическим образом вбирает ее в себя. Если нас не обманывают глаза, мы сейчас в самом разгаре процесса нового открытия религии в первом, втором и третьем мирах. Религия оказывается более устой-

390

чивой, чем того хотелось бы диагностам от культуры, придерживающимся критических по отношению к религии позиций всех оттенков. А что же теология? Я могу лишь намекнуть на тот шанс, который получила теология в данной духовно-исторической ситуации.

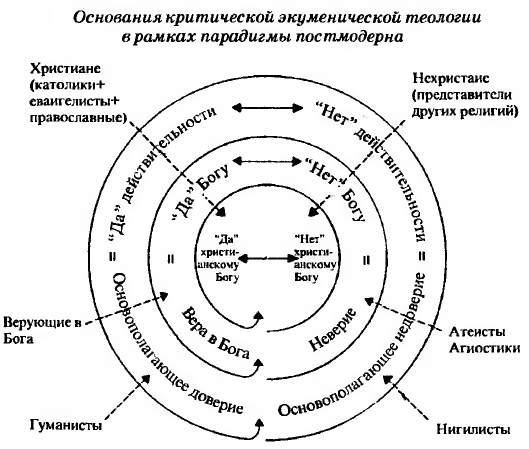

Основания критической экуменической теологии в рамках парадигмы постмодерна

ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ДОВЕРИЕ И ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ НЕДОВЕРИЕ

Только теология, стоящая перед сегодняшним горизонтом познания, только строго научная и одновременно открытая миру и связанная с современностью теология кажется мне достойной занять место в университете среди других наук. Только та теология является

391

подлинно экуменической, которая отвергает еще широко распространенный в мире конфессионалистский менталитет гетто и может сочетать максимально возможную терпимость ко всему внецерковному, общерелигиозному, человеческому вообще с выработкой представления о специфически христианском.

Где может формироваться теология? Каковы ее критико-познавательные основания? Другими словами, не должна ли теология сегодня перед лицом амбивалентности, случайности и изменчивости нашего мира познания (и здесь мы возвращаемся к началу наших рассуждений) поставить вопрос о якобы очевидном фундаменте нашего познания? Этот вопрос должен быть адресован не только неосхоластике и средневековой парадигме, но и Декарту и парадигме модерна. Не вел ли нас принцип методического сомнения по довольно узкой дорожке, как раз в плане интеллектуальной, мыслительной достоверности? Разве при действительно радикальном сомнении не следовало бы сомневаться и в этой достоверности? Не нужно ли пойти значительно дальше вглубь и поставить вопрос не только об истинности нашего разумного мышления, но и о разумности разума вообще (такой радикальной постановки вопроса упорно избегает «критический рационализм» во главе с Гансом Альбертом)? Вопрос не только о преодолении сомнения, но и о преодолении отчаяния? Не только о действительности Бога и мира, но и о действительности собственной экзистенции, познаваемой через сомнение и мышление? Итак, может ли именно современный человек достичь достоверности по картезианско-интелллектуальному рецепту?

Люди часто не осознают, что в мышлении и действии они практически постоянно принимают предпосылку о разумности разума и полагаются на амбивалентую

392

действительность мира и человека. Это означает, что при всем нашем сомнении в мышлении, интуитивных и дедуктивных заключениях господствует априорная посылка, изначальность доверия, к которой на деле мы относимся как к чему-то само собой разумеющемуся и которую каждый человек, будь он христианином или нехристианином, теистом или атеистом, может рискнуть либо принять, либо отвергнуть.

Эту основополагающую идею, которая возникла у меня в студенческие времена в Риме, которую я впервые научно изложил в моей первой лекции в Тюбингене в 1960 году и наконец всесторонне рассмотрел в книге «Существует ли Бог?» (1978), я считаю решающей для преодоления как средневеково-неосхоластической идеи о гармонии двух этажей («вера над разумом»), так и дихотомии, свойственной и реформаторско-протестантскому («вера против разума»), и просветительско-нововременному («разум против веры») подходам. Эти разновидности традиционной постановки проблемы оказываются радикально, в своей основе, преодоленными, если подумать о том, что:

— перед лицом целиком и полностью спорной действительности речь идет о принципиальном выборе позиции, о позитивном или негативном основополагающем решении, которое определяет, поддерживает и окрашивает фундаментальное отношение человека к действительности вообще: основополагающее отношение к себе самому, к другим людям, к обществу, к миру;

— человек в разрушающем все недоверии по отношению к жизни, разуму и реальности в целом может принципиально или фактически сказать «нет» спорной действительности своей личности и мира (хотя на практике этой позиции последовательно придерживаться почти невозможно) и тем самым оказаться закрытым

393

по отношению к ней (это — точка зрения принципиального или фактического нигилизма);

— человек в основополагающем доверии к жизни, разуму и реальности в целом также может принципиально или фактически сказать «да» спорной действительности своей личности и мира (этой позиции вопреки всем трудностям и соблазнам можно последовательно придерживаться на практике) и тем самым открыть себя действительности (это — точка зрения принципиального или фактического основополагающего доверия);

— такое основополагающее доверие, будучи претворенным в действие, являет изначальную разумность, внутреннюю рациональность: доверие, которое в этом столь несовершенном мире может восприниматься как дар, но одновременно и как задача, как ответственный, следовательно, не безрассудный, а абсолютно разумный риск, в то же время всегда остающийся сверхразумным.

Это — путь между иррациональным «некритичным догматизмом» и в последнем счете всегда иррационально обоснованным «критическим рационализмом»: путь критической рациональности. Что касается классических решений данной проблемы, предложенных в истории теологии, то мой подход делает очевидной необходимость следующих ограничений:

1. В противовес средневеково-неосхоластической парадигме можно показать, что вера не просто выше разума!

Ибо уже на якобы «естественном» уровне разума и очевидности речь идет о том как раз вовсе не очевидном основополагающем доверии (или основополагающем недоверии), о доверительно принимаемой или нигилистически отвергаемой «благодати».

То, что Бог существует, признается не строго на основе доказательства или указания чистого разума, как это пытается представить «естественная» теология, а на основе укорененного в самой действительности доверия.

394

2. В противовес протестантско-бартианской дихотомии следует подчеркнуть, что вера не противостоит разуму!

Все то, что разыгрывается на уровне разума — в повседневном мышлении, в профессиональной деятельности, в науке, философии и религиях, — не является для веры просто безразличным или изначально ей противоположенным. Напротив, все это определяется той диалектикой признания и отрицания, основополагающего доверия и основополагающего недоверия, оправдания и отчаяния, которая присуща любому человеку, христианину и нехристианину. Вера в Бога возможна не только на основе библейского свидетельства откровения, как полагает теология Барта, но и — как в случае с верующими нехристианами — на основе укорененного в самой действительности доверия, которое превращается в доверие к Богу, в веру в Бога (исходящую из божественного откровения и благодати).

3. В противовес просветительско-нововременной дихотомии можно вывести, что разум не противостоит вере!

Ибо уже разумное функционирование разума имеет предпосылкой доверие к разуму, которое невозможно обосновать рационально.

Вера в Бога не является неразумным, слепым иском. Напротив, это — способное держать ответ перед разумом, укорененное в самой действительности доверие.

Исходя из этих основных положений, можно вывести ответы на вопросы о том, что в рамках парадигмы постмодерна означает вера в Бога и особенно христианская вера в Бога, что значит быть христианином (см. «Быть христианином», 1974), как следует понимать христианство и иные религии (см. «Христианство и мировые религии», 1984). Но здесь я вынужден прервать не столько содержательное, сколько историко-герменевтическое введение в «мою» теологию, и в заключение лишь кратко упомяну те конкретные параметры

395

и границы современной парадигмы, которым я старался подчинить свои теологические рассуждения. О том, насколько это мне удалось, судить вам.

ЭТИКА И СТИЛЬ КРИТИЧЕСКОЙ ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ТЕОЛОГИИ

Прежде всего, что касается этики любого теологического исследования, то, на мой взгляд, основными являются следующие критерии.

В рамках новой парадигмы требуется:

1) Не оппортунистическая или конформистская, а правдивая теология: вдумчивый отчет о вере, правдиво ищущий и высказывающий христианскую истину;

И это должно служить единству церкви Иисуса Христа. Ибо невозможна правдивая церковь без правдивой теологии!

2) Не авторитарная, а свободная теология: теология, выполняющая свою задачу без препятствующих ее работе административных мер или санкций со стороны церковного руководства и честно высказывающая и публикующая свои убеждения, подкрепленные достаточными основаниями.

Это должно служить укреплению авторитета церкви. Ибо невозможна свободная церковь без свободной теологии!

3) Не традиционалистская, а критическая теология: теология, честно и свободно осознающая свой долг всегда — в постановке проблем, в своих методах и результатах — следовать научной этике поиска истины, соблюдать методологические правила и критически перепроверять себя.

396

Это должно служить созиданию церкви, ее встраиванию в современное общество. Ибо невозможна критичная церковь в этом обществе без критической теологии!

4) Не конфессиональная, а экуменическая теология: теология, видящая в любой другой богословской системе не противника, а партнера и ориентирующаяся не на размежевание, а на взаимопонимание, причем в двух направлениях — ad intra, в рамках межцерковного, внутрихристианского сообщества, и ad extra, в пределах внецерковного, внехристианского мира с его различными регионами, с его многообразными религиями, идеологиями и науками. Экуменичность такого рода отвечает транскультурным, или универсалистским, аспектам парадигмального анализа в теологии и в других дисциплинах.

И это должно служить миссии посланничества церкви в обществе. Ибо экуменическая церковь невозможна без экуменической теологии!

Что касается стиля теологизирования, то, как мне кажется, из всего вышесказанного вытекают следующие положения, имеющие, правда, отношение не только к стилю.

Теологии в рамках новой парадигмы требуется:

1) Не тайнопись, доступная лишь верующим, а понятность также и для неверующих.

2) Не поощрение «простой» веры и не защита «церковной» системы, а строгая научность в бескомпромиссных усилиях по поиску истины.

3) Не игнорирование идеологических противников, не проклятия в их адрес и не теологические заимствования из их учений, а критически-доброжелательные, «in optimam partem» интерпретация и предметное обсуждение их взглядов.

397

4) Не только прокламируемая, но и на деле осуществляемая междисциплинарность: неразрывность диалога со смежными науками и сосредоточенности на собственном предмете.

5) Не враждебное противостояние и не нейтральное сосуществование, а совместно проводимая критическая дискуссия, особенно диалог между теологией и философией, теологией и естественными и гуманитарными науками, теологией и литературой (тесная взаимосвязь существует не только между религией и рациональностью, но и между религией и поэзией!).

6) Утверждение приоритета не проблем прошлого, а многогранных и всеохватных проблем человека и человеческого общества современности.

7) Признание в качестве основополагающей нормы, служащей фундаментом всех норм, не каких-либо церковных или теологических традиций или институтов, а лишь Евангелия, самой изначальной христианской вести (теология должна быть ориентирована на Евангелие и в то же время воспринимать его историко-критически!).

8) Не библейские архаизмы, не эллинистическо-схоластические догматические формулировки, не модный философско-теологический жаргон, а по возможности общепонятный язык современного человека — задача, достижение которой оправдывает самые напряженные усилия.

9) Не разделение достойной веры теории и жизнеспособной практики, догматики и этики, личного благочестия и реформы институтов, освобождения в обществе и освобождения в церкви, а понимание их в неразрывной взаимосвязи.

10) Не конфессиональная замкнутость менталитета, а экуменическая широта, учитывающая как миро-

398

вые религии, так и идеологии современности: взаимосвязь максимально возможной терпимости ко всему внецерковному, общерелигиозному, человеческому вообще, с одной стороны, и усилий по достижению понимания специфически христианского — с другой!

И, в заключение, если бы мне пришлось дать имя теологии, отвечающей новой парадигме, я бы сокращенно назвал ее критической экуменической теологией. Для меня это означает, что такая теология в новую эпоху пытается быть:

1) католической, постоянно работающей на благо всеобщей, универсальной церкви, — и в то же время евангелической, строго придерживающейся Писания, Евангелия;

2) традиционной, постоянно чувствующей свою ответственность перед историей, — и в то же время современной, заинтересованно подходящей к решению вопросов настоящего;

3) христоцентричной, решительно занимающей специфически христианскую позицию, — и все же экуменической, направленной на всю ойкумену, на весь населенный людьми земной мир, на все христианские церкви, на все религии и все регионы;

4) научно-теоретической, занимающейся разработкой учения и поиском истины, — и одновременно пастырско-практической, трудящейся во имя жизни, обновления и реформы.

Но довольно самоописаний! Блез Паскаль сказал об авторах, которые, подобно домовладельцам, говорят о «моей книге, моем комментарии, моей истории и т. д.», что им лучше было бы вести речь о «нашей книге, нашем комментарии и нашей истории», поскольку в них чаще встречается принадлежащее не самому автору, а другим людям.

399

400

Страница сгенерирована за 0.12 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.